燕詩

學習重點

- 認識借事說理/詠物說理的寫作手法

- 品德情意:孝道

題引

本篇題又作〈燕詩示劉叟〉。劉因愛子離家逃去,悲痛思念,不能自已,劉本人少年時亦是逃離父母而去,詩人遂為作此詩,以作曉諭。本篇亦可視作一篇「勸世文」。

叟有愛子。背叟而去,叟甚念之。叟少年時亦嘗如是,故作〈燕詩〉以諭之��。

📖 正文

梁上有雙燕,翩翩雄與雌。銜泥兩椽間,一巢生四兒。四兒日夜長,索食聲孜孜。青蟲不易捕,黃口無飽期。嘴爪雖欲敝,心力不知疲。須臾十來往,猶恐巢中飢。辛勤三十日,母瘦雛漸肥。喃喃教言語,一一刷毛衣。一旦羽翼成,引上庭樹枝;舉翅不回顧,隨風四散飛。雌雄空中鳴,聲盡呼不歸;卻入空巢裏,啁啾終夜悲。

燕燕爾勿悲!爾當反自思:思爾為雛日,高飛背母時。當時父母念,今日爾應知!

📝 語譯

樑上有雌雄兩隻燕子,輕�快地飛來飛去。牠們銜着泥在兩根椽子間築巢,孵了四隻小燕子。四隻小燕子一天一天地長大,不停地發出吱吱的聲音索取食物。捕捉青蟲並不容易,但是那些嫩黃的小口總是張開着,像從來沒有吃飽的時候。雌雄燕子的嘴和爪都快要破損了,但從沒感到疲倦。短短一會兒,便來來往往十多次,仍然恐怕巢中的小燕子吃不飽。這樣辛苦勞碌了三十天,母燕瘦了,小燕子卻逐漸胖起來。母燕喃喃地教小燕子説話,又為牠們逐一洗刷羽毛。終於小燕子的羽冀長成了,母燕帶領牠們到庭院的高樹上學飛。那些小燕子拍着翅膀,隨着風四處飛散,連頭也不回。任憑雙燕在空中大聲呼叫,直至喉嚨都啞了,也叫不回牠們。雙燕只好退回空空的巢裏,整晚發出啁啾的悲鳴聲。

燕子啊!請你不要悲傷,你應反過來想一想:想想你還是小燕子時,高高地飛離母親的時候。當時父母思念你們的心情,現在你們應該很明白了!

📜 字詞釋義

📜 字詞釋義

-

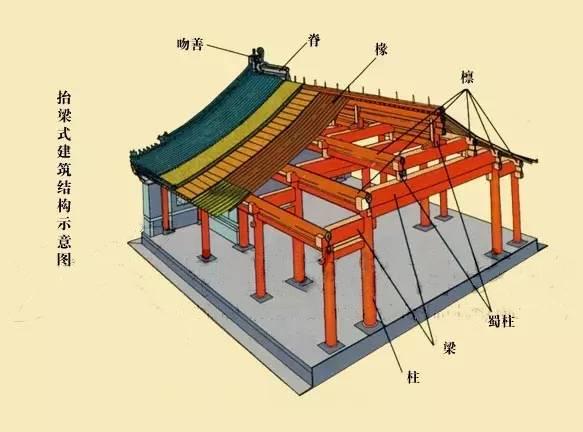

梁:同「樑」,架在柱上,用來支撐屋頂的橫木。

-

銜:用嘴含物或叼��物。

-

椽:架在屋梁橫木上,以承接木條及屋頂的木材。

-

索食:討食。索:

-

孜孜:狀聲詞,形容鳥鳴聲。

-

黃口:雛鳥出生時,嘴為黃色,故稱以借代小燕子。

-

欲敝:將要破損。將:將要。敝:毀壞,指殘損,或作「弊」。

-

須臾:片刻之間。

俄、俄而、俄頃、少頃、少時、少間、須臾、斯須、彈指、刹那

以上詞語都是形容短暫的時間。

-

猶:仍然。

-

啁啾:形容鳥叫聲。啁或;啾

📺 影片導讀

- 作者介紹

🌈 課文賞析

本篇是白居易五言古詩,所寫是有關梁上雙燕的故事,雙燕辛辛苦苦養育雛燕,雛燕長大後卻不顧雙親,四散飛去,雙燕悲傷不已。本詩著力刻劃了母燕對雛燕的辛勤哺育,顯示了雛燕「高飛背母」的不義,喻示世人應牢記養育之恩,孝順父母,表達了孝道的重要,具有勸世的教育意義。

全詩三十句一韻到底,述事節奏明快中帶着一定曲折,由雙燕之「索食聲孜孜」至「須臾十來往」,但「猶恐巢中飢」,由四兒羽翼長成而至「舉翅不回顧」;古詩本不拘對仗,但此詩敍事中間雜有對句,使詩句文字多��變,而非一味淺白。此外,本詩多用疊詞如「翩翩」、「孜孜」、「喃喃」、「一一」、「燕燕」,令詩讀起來甚具聲情之美。

🦹 名人小傳

白居易(公元 772 – 846),字樂天,晚號香山居士、醉吟先生。祖籍太原(今屬山西),其後遷居到下邽(今陝西渭南),出生於鄭州新鄭縣(今屬河南)。白居易自少聰慧,德宗貞元十六年(公元 800)登進士,其後授秘書省校書郎。憲宗元和二年(公元807)任翰林學士,先後又任左拾遺及京兆府戶曹參軍等職,在朝期間以正直敢言,並寫作新樂府詩諷刺時政,招朝中權貴痛恨。元和十年(公元 815)因上表請求緝捕刺殺宰相武元衡兇手,執政惡其越職言事,貶之為江州司馬。其後歷任杭州及蘇州等地刺史,後官至刑部尚書,武宗會昌六年(公元 846)卒。因曾任太子少傅,故世稱之為「白傅」。又因死後謚「文」,故世又稱之為「白文公」。

白居易是唐代偉大的現實主義詩人,有詩魔和詩王之稱。他的作品平易通俗,風格以流暢淺切為主,以老嫗能解見稱。所作新樂府尤其刻意追求以通俗淺易語言,寫出鍼砭時弊的作品。白氏詩在平易流暢與淺近之中,往往見出寄託與深意。此外白氏詩在通俗淺近之外,又有敍事生動,描寫細膩和語言優美的長處,故此在當日已膾炙人口,對後世詩歌也有頗為深遠的影響。白氏早年與元稹酬唱,詩壇上稱之為「元白」;晚年與劉禹錫唱和,世稱之為「劉白」。

📚 延伸閱讀

慈烏失其母,啞啞吐哀音,晝夜不飛去,經年守故林。夜夜夜半啼,聞者為沾襟。聲中如告訴,未盡反哺心。百鳥豈無母?爾獨哀怨深。應是母慈重,使爾悲不任。昔有吳起者,母歿喪不臨。嗟哉斯徒輩,其心不如禽!慈烏復慈烏,鳥中之曾參。

🎯 鞏固練習

🎯 鞏固練習

🔗 相關文章

孝道愈高成績愈好

其中一組研究孝道與學業成績表現的關係,在文獻回顧及訪問等質性研究後,發現孝道愈高,學業成績應愈好,因父母是學生勤力讀書的動力。

空巢(獨居)老人

子女在成年後,因結婚或工作的關係而離開原生家庭,頓時令父母變成空巢老人。

山東 72 歲老人劉風琴也是一位空巢老人。她早年守寡,自己一人把一兒一女拉扯大。兒子在上海打工,成家有了孩子;女兒在天津打工,嫁到河北廊坊。兒子自有了孫女兩年沒有回家了。 「兒大不由娘,他們想起來就來個電話,忙起來也顧不上我。只要他們過得好,過年回不回來也無所謂。」劉風琴像是自我安慰。

子曰:「今之孝者,是謂能養。至於犬馬,皆能有養,不敬,何以別乎?」——《論語.為政第二》

子曰:「父母在,不遠遊。遊必有方。」——《論語.里仁第四》