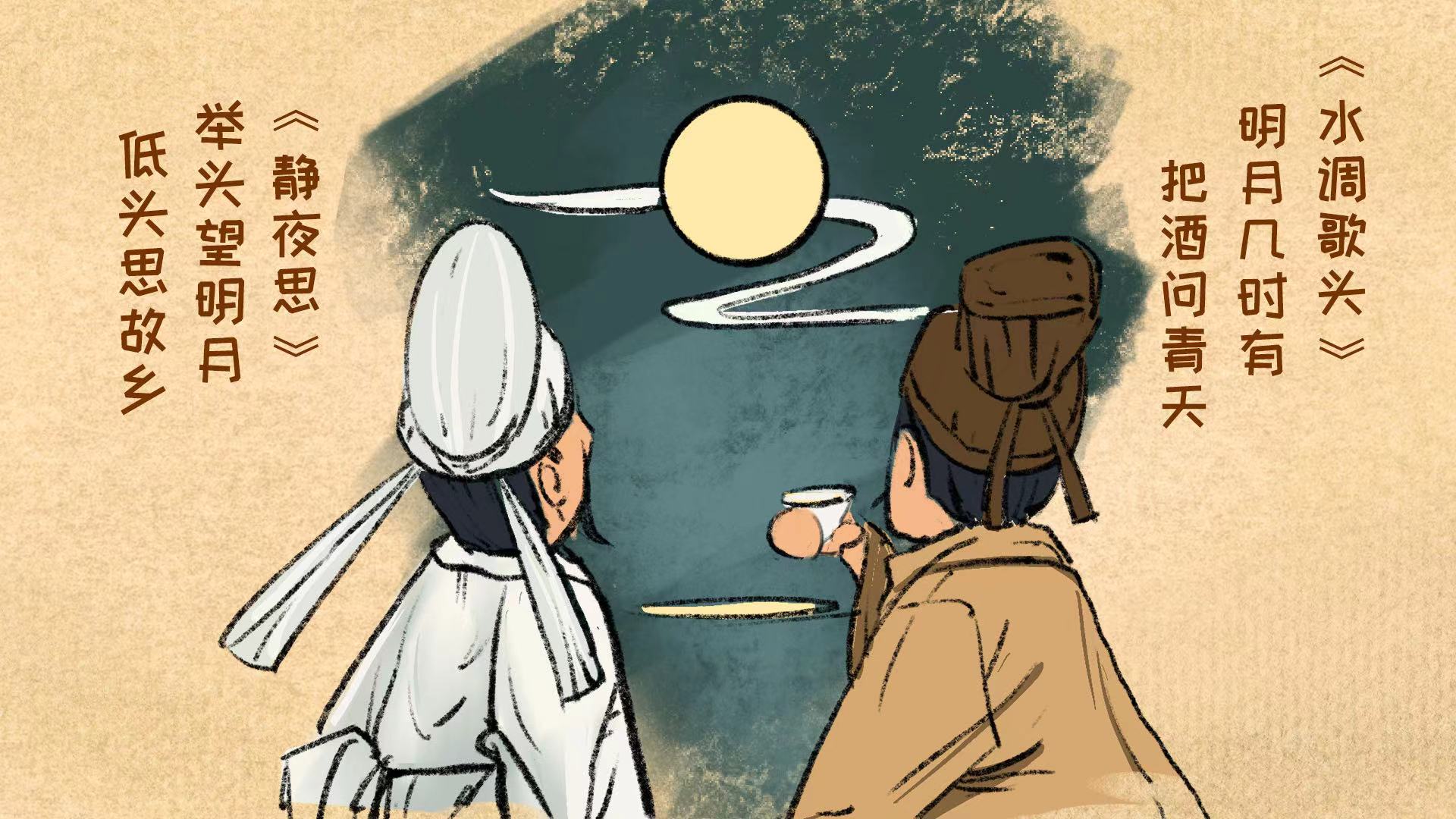

水調歌頭.明月幾時有

題引

這首詞是宋神宗熙寧九年(公元 1076 年)中秋節寫的。當時的蘇軾在密州(今山東省諸城縣)任太守,他的弟弟蘇轍則在濟南,兩人已有七年沒有見面了。在中秋團圓佳節,詞人倍懷親人,再加上作者在政治上的處境不很得意,心情的鬱悶,可想而知。但詞人並不怨天尤人,而是以達觀的態度面對現實,反映了詞人不同凡俗的精神境界。

本詞共九十五字,雙調,屬長調。

📖 正文

丙辰中秋,歡飲達旦

,大醉,作此篇,兼懷子由。

明月幾時有?把酒

問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間!轉朱閣

,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。📝 語譯

何時有這皎潔的明月?我端起酒杯,詢問蒼天。不知道天上的仙宮,今晚是哪一年?我想乘著長風回到天空,又怕那美玉砌成的樓台亭閣,高聳雲間,寒意襲人。清朗的影子隨著人舞動,哪裏像是在人間呢!

月亮轉過朱紅色的樓閣,貼近雕花的門窗,照著失眠的人。它跟人們該不會有甚麼怨恨,為甚麼離別的時候月兒又圓又亮?人間有�離別的痛苦,團聚的歡欣,月亮也會有陰伏晴出、團圓虧損,這些事自古以來也難以稱心。但願我們永遠平安地生活,遠隔千里,共對這素月一輪。

📜 字詞釋義

📜 字詞釋義

- 水調歌頭:詞牌名,九十五字,屬長調。詞牌又名〈元會曲〉、〈臺城遊〉、〈江南好〉等。相傳隋煬帝開汴河時曾製〈水調〉,唐人演為大曲。大曲有散序、中序、入破三部分。「歌頭」當為中序的第一章。

- 達旦:直到天亮。

- 懷:想念。

- 子由:蘇軾弟蘇轍的字。時在齊州(今山東濟南市)做官。

- 把酒:舉酒,舉起酒杯。李白〈把酒問月〉:「青天有月來幾時?我今停杯一問之。」

- 天上宮闕:指月宮。闕:皇宮門前兩旁的望樓。

- 今夕是何年:語出托名牛僧儒的傳奇〈周秦行紀〉,其中有詩云:「香風引到大羅天,月地雲階拜洞仙。共道人間惆悵事,不知今夕是何年。」

- 乘風歸去:駕風回到天上去。乘風:語出《列子.黃帝》:「列子乘風而歸,……隨風東西,……竟不知風乘我耶,我乘風耶?」歸去:�古人認為有才能之士都是天上星宿下凡,上天,即歸家。

- 瓊樓玉宇:用瓊玉築造的樓宇,此指月中宮殿。王嘉《大業拾遺記》:「瞿乾祐於江岸玩月。或謂:『此中何有?』瞿笑曰:『可隨我觀之。』俄見月規半天,瓊樓玉宇燦然。」

- 不勝寒:寒冷使人忍受不住。勝:

- 清影:月光下的人影。李白〈月下獨酌〉:「我歌月徘徊,我舞影零亂。」

- 轉朱閣:指月光轉移,照到紅色的樓閣上。

- 低綺戶:指月光低低地射進裝飾精美的窗戶。

- 陰晴圓缺:指滿月和缺月。

- 千里共嬋娟:隔着千里之遙,共同欣賞美好的月光。嬋娟:本指嫦娥,月宮的仙女。這裏借指美好的月光。謝莊〈月賦〉:「美人邁兮音塵絕,隔千里兮共明月。」許渾〈懷江南同志〉:「唯應洞庭月,萬里共嬋娟。」

📺 影片導讀

- 作品講解

- 動畫

- 鄧麗君〈但願人長久〉

- 招祥麒博士粵語朗誦

🌈 課文賞析

蘇軾的〈水調歌頭〉,向來被視為中秋詞最好的作品。詞分上、下兩片。上片借詠月抒發內心出世與入世的思想矛盾。詞人落筆奇特,極富浪漫色彩。詞的下片寫望月懷人,即兼懷子由,同時感念人生的悲歡離合。這種博大的精神境界,自然產生極大的魅力,感人肺腑,扣人心弦。

全詞以詠月貫穿始終,把描寫、抒情、議論串聯成有機的整體。上片由嚮往月宮、超塵出世起,以留戀人間結;下片由憂離怨別起,由怨明月無情而同情其「陰晴圓缺」,以寬解離別結,進而表達對生活的美好祝願。心理的變化,曲折細膩。陳廷焯《白雨齋詞話》說:「詞至東坡,一洗綺羅香澤之態,寄慨無端,別有天地。」細讀本詞,自有深刻體會。全詞設景清麗雄闊,結構嚴謹而跌宕有致。詞人在上、下片各用了一個「月」字,但描寫、抒情、議論無不因「月」而展開,而且下筆遒勁,境界開闊;筆調奇逸,風格健朗,於豪邁放曠之外,別有空靈飄逸的神韻。

🦹 名人小傳

蘇軾(公元 1037 年 – 公元 1101 年),字子瞻,號東坡居士,北宋眉山(今四川眉山)人,宋仁宗嘉祐二年中進士,官至端明殿學士兼翰林侍讀學士、禮部尚書。其後一度被貶,宋徽宗登基後大赦天下,蘇軾於北返回家時病逝於常州,享年六十六歲。

紀錄片〈蘇東坡〉

本紀錄片以蘇軾「烏臺詩案」(公元 1080)貶謫至黃州為線,觀照其一生的心路歷程;稍後於〈水調歌頭〉的創作年代(公元 1076)。

- 1. 雪泥鴻爪

- 2. 一蓑煙雨

- 3. 大江東去

- 4. 成竹在胸

- 5. 千古遺愛

- 6. 南渡北歸

〈和子由澠池懷舊〉

人生到處知何似?應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪,鴻飛哪復計東西?

老僧已死成新塔,壞壁無由見舊題。往日崎嶇還記否?路長人困蹇驢嘶。

〈定風波.莫聽穿林打葉聲〉

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狽,余獨不覺。已而遂晴,故作此。

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

〈念奴嬌.赤壁懷古〉

大江東去,浪淘盡、千古風流人物。故壘西邊,人道是、三國周郎赤壁。亂石穿空,驚濤拍岸,捲起千堆雪。江山如畫,一時多少豪傑!

遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。羽扇綸巾,談笑間、檣櫓灰飛煙滅。故國神遊,多情應笑我,早生華髮。人間如夢,一尊還酹江月。

〈文與可畫篔簹谷偃竹記〉

故畫竹必先得成竹於胸中,執筆熟視,乃見其所欲畫者,急起從之,振筆直逐,以追其所見,如兔起鶻落,少縱則逝矣。

〈八聲甘州.寄參寥子〉

有情風萬里捲潮來,無情送潮歸。問錢塘江上,西興浦口,幾度斜暉?不用思量今古,俯仰昔人非,誰似東坡老,白首忘機?

記取西湖西畔,正春山好處,空翠煙霏。算詩人相得,如我與君稀。約他年、東還海道,願謝公、雅志莫相違。西州路,不應回首,為我沾衣。

〈蝶戀花.春景〉

花褪殘紅青杏小,燕子來時,綠水人家繞。枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草。

牆裡秋千牆外道,牆外行人,牆裡佳人笑。笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。

You Know What They Say...

蘇東坡體文而用史

三蘇父子是文學家,會寫文章。他們在當時政治上也是一個勢力。當時知識分子,尤其是作詩作文的都跟著他們,很有號召力,當然也很有影響力。姚漢源先生說三蘇父子是「體文而用史」。體文是沒有問題的,因他們都是文學家,徹底是文人生命。文人的生命就發展自己的生命格調,很好。�能成就一個拜倫﹑歌德﹑雪萊也很好,能成個李白﹑杜甫則更好,但是就是不適宜於論政。蘇東坡的詩、詞、書、畫、散文都好,〈水調歌頭〉、〈赤壁賦〉都是讀起來聲調鏗鏘、擲地有聲;真會寫文章,有文學天才。但是,他一談政治便大多是浮論。

蘇東坡「體文」與王安石一樣,但作起事來既沒王安石的執拗也沒有司馬光的頑固,通達得很。他這種通達就是平常所謂不修邊幅,沒有分際。這就做「體文而用史」。歷史是變道,不是常道。在他的生命本質完全是文人的,在現實個人生活與社會生活乃至政治生活的作用上完全又是以「史」之「變」揮灑自如,美其名曰通情達理,實則完全是放縱恣肆。所以,他這一類型的知識分子在作文時無不議論風發,在生活中無不多姿多彩,順俗隨時,適於自便。

——牟宗三:《時代與感受》,《牟宗三先生全集》(臺北:聯經出版事業公司,2003年),23集,頁261。📚 延伸閱讀

賞月進化論丨中秋賞月「冷知識」你知道多少?

賞月進化論丨@所有人一份《賞月指南》送給你!

中秋節前,諸店皆賣新酒,重新結絡門面彩樓花頭,畫竿醉仙錦旆。市人爭飲,至午未間,家家無酒,拽下望子。是時螯蟹新出,石榴、漓勃、梨、棗、栗、孛萄、弄色棖桔,皆新上市。中秋夜,貴家結飾臺榭,民間爭占酒樓玩月。絲篁鼎沸,近內庭居民,夜深遙聞笙竽之聲,宛若雲外。閭里兒童,連宵嬉戲。夜市駢闐,至於通曉。